Поездку в Кидекшу мы запланировали сразу, как только начали обдумывать свой маршрут по Суздалю и его окрестностям. Кидекша – это село в 4 км от Суздаля, село очень древнее, возникшее, как полагают, еще в дохристианский период. Оно стоит в устье реки Каменки — в месте ее впадения в Нерль. По этим рекам проходил водный путь, соединяющий Суздаль с Владимиром. В настоящее время Кидекша известна благодаря находящемуся здесь храмовому комплексу, жемчужиной которого является церковь Бориса и Глеба, один из древнейших памятников белокаменного зодчества домонгольской Руси, с 1992 года включенный в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Св. князья Владимир, Борис и Глеб с житием Бориса и Глеба. Икона. Посл. четв. XVII — нач. XVIII в. Происходит из церкви Бориса и Глеба в Кидекше (Копия)

По преданию, в начале XI века где-то здесь, на высоком берегу реки Нерль, встретились два брата – князья Борис и Глеб. Они ехали в Киев на встречу со своим заболевшим отцом, великим князем Владимиром. В 1015 году после его смерти Борис и Глеб, отказавшись от борьбы за власть, были убиты (по одной из версий) своим старшим братом Святополком Окаянным. Во 2-ой пол. XI века они были канонизированы и стали первыми русскими святыми мучениками-страстотерпцами, покровителями Русской земли и «небесными помощниками» русских князей. Именно в честь этих святых и воздвиг князь Юрий Долгорукий, будущий князь киевский, храм в своей летней резиденции, которую он основал в Кидекше в сер. XII века.

Юрий Долгорукий княжил в Ростово-Суздальской земле с нач. XII века. За время своего правления он значительно укрепил свои владения, построив города-крепости: Переславль-Залесский, Юрьев-Польский, Кострому, Звенигород, Москву и др. Государственную мощь в средние века выражали прежде всего через дворцы и храмы, поэтому для возвышения своего княжества Юрий Долгорукий развернул здесь беспрецедентное по тем временам белокаменное строительство. Надо сказать, что белокаменное строительство было для Северо-Восточной Руси делом очень сложным, дорогостоящим и трудоемким, поскольку своего камня, пригодного для возведения монументальных построек, здесь не было и его приходилось добывать и возить за 500 км. Согласно летописи в 1152 году Юрий Долгорукий построил пять белокаменных храмов, из которых сохранились только два: храм Бориса и Глеба в Кидекше и Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском. Предполагается, что создателями храмов Юрия Долгорукого были зодчие из Галицкой земли или местные мастера, перенявшие опыт европейских строителей.

Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском. Примерно так первоначально выглядел Борисоглебский храм в Кидекше

Место для строительства своей резиденции Юрий Долгорукий выбрал не случайно. Расположение Кидекши было очень удобным для контроля за важнейшей торговой водной артерией Ростово-Суздальского княжества. Остатки земляных оборонительных валов, окружающих резиденцию, сохранились до настоящего времени. Здесь же находился Кидекоцкий-Борисоглебский (или Кидекшский) монастырь, к которому изначально относилась Борисоглебская церковь. В XVII веке обитель была приписана к Печерскому Нижегородскому монастырю. Позднее Кидекшский монастырь был упразднен, а церковь стала приходской.

В 1149 году, одержав победу в борьбе за Киевский престол, Юрий Долгорукий покинул Суздальскую землю. В Кидекше он оставил править своего сына Бориса. Позднее Борисоглебская церковь стала усыпальницей княжеской семьи: здесь сохранились могилы самого князя Бориса († 1159), его жены Марии (†1161) и дочери Евфросинии (†1202).

Церковь Бориса и Глеба дошла до нас в значительно измененном виде. Впервые она серьезно пострадала во время нашествия монголов, но уже в 1239 году была отремонтирована и вновь освящена, однако впоследствии снова пришла в упадок. В XVII веке обрушились ее своды, глава и верхняя часть восточного фасада. При восстановлении в 1660-х годах глава, своды и восточные столпы храма были полностью разобраны, а апсиды и восточные части северной и южной стен — до уровня аркатурного пояса. Южный портал и древние окна были заложены, сделан ряд новых оконных проемов. Восточные столпы и верхи апсид были сложены вновь, храм был перекрыт сомкнутым сводом с маленькой главкой. В таком виде он сохранился до наших дней.

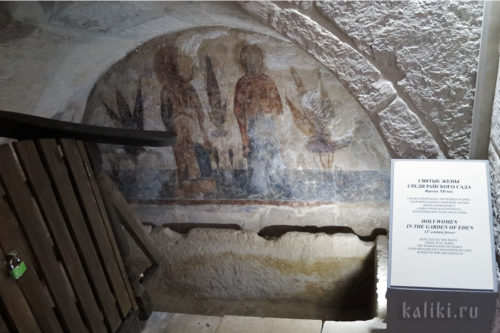

Первые росписи храма датируются XII веком. Фрагменты этих фресок были обнаружены еще во время археологических раскопок в 1940-е годы. В это же время на некоторых участках пола был снят культурный слой, образовавшийся за время существования храма. В результате был выявлен уровень первого пола в алтаре, а также горнее место XIII века в виде белокаменной скамьи с фрагментами фресковой росписи на ее боковой поверхности.

Вообще, храм Бориса и Глеба стал предметом исследований еще с середины XIX века. Первые археологические раскопки здесь были проведены в сер. XIX века графом А.С. Уваровым. Храм исследовали в 30-е и 40-е годы XX века, а в 1954–1955 годах в нем были проведены реставрационные работы, спасшие памятник от грозившего ему обрушения. Здесь надо добавить, что в 1920-е — 1930-е годы Борисоглебский храм начал активно разоряться местными жителями, которые стали выламывать из него каменные плиты для своих хозяйственных нужд. Причем разорялся не только сам храм, но и церковная ограда, а рядом с храмом был устроен песчаный карьер. И только усилиями специалистов, в частности выдающегося историка Суздальской земли А. Д. Варганова, храм удалось передать в ведение Суздальского музея и тем самым спасти от полного разрушения.

В конце XX века в ходе исследовательских и реставрационных работ в храме были обнаружены новые фрагменты фресок XII века, укреплены фундаменты и стены церкви, создана система калориферного отопления, проведена реставрация белого камня и живописи.

В 2011-2012 годах в алтаре, к западу от горнего места археологами найдена нижняя часть белокаменного престола XIII века. В центре храма обнаружен вложенный в известковую подготовку первоначального пола XII века крупный белый камень круглой формы — омфалий (от греч. «пуп»), отмечавший особое место, на которое в определенные моменты службы становился епископ. В ходе раскопок были открыты неизвестные ранее фрагменты фресок XII века, резная белокаменная деталь предположительно XIII века, и того же времени белокаменный престол придельного храма в северной апсиде.

Кроме древних фресок в церкви сохранились фрагменты более поздней настенной живописи XVIII, XIX, начала XX веков.

В конце XIX века к западной стене храма был пристроен притвор. В 1913 году к празднованию 300-летия Дома Романовых он был расписан. Роспись представляет собой целостную, гармоничную композицию на ветхозаветную тему «Сотворение мира», которая очень украшает не только притвор, но и храм в целом.

В 1780 году рядом с храмом Бориса и Глеба была построена «зимняя» Стефановская церковь, а также восьмигранная шатровая колокольня, которая со временем наклонилась до такой степени, что уклон стал заметен невооружённым глазом (можно сказать, местная «Пизанская башня») . Примерно в это же время возведена невысокая каменная ограда, сохранившаяся до настоящего времени. В советский период Стефановская церковь была закрыта, с 2003 года является действующей приходской церковью.

Описывая Кидекшу, нельзя не сказать об удивительной живописности этого места. После посещения музея мы с удовольствием прогулялись по берегу вдоль реки Нерль. Жалко, что небо было затянуто облаками, солнышко и голубое небо, конечно, украсили бы пейзаж. Но и в этот пасмурный день окружающая природа дарила такой покой, умиротворение и настраивала на светлый созерцательный лад, что мы с большим сожалением и желанием когда-нибудь еще сюда вернуться покидали этот замечательный уголок Суздальской земли.